Der Weg zur regenerativen Landwirtschaft.

Yann Boulestreau

5 min read

Für manche ist sie ein Hoffnungsträger, für andere längst gelebte Praxis: Die regenerative Landwirtschaft verspricht nicht nur, Ökosysteme zu stärken, sondern auch wirtschaftlichen Erfolg zu fördern. Doch die Realität zeigt: Es wird viel darüber gesprochen, aber nur wenige setzen sie tatsächlich um. Um ihr Potenzial wirklich zu verstehen, lohnt sich ein Blick zurück zu ihren Ursprüngen – tief in den Boden, wo alles beginnt.

Wie regenerativ arbeitende Betriebe ihre Primärproduktion maximieren.

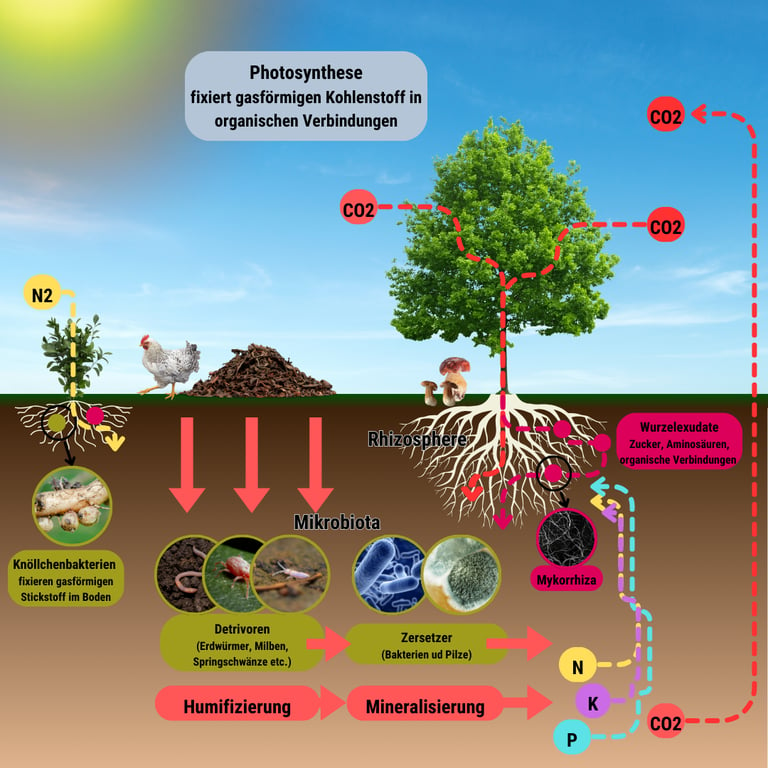

Wortwörtlich: Denn dort beginnt die Regeneration. Der Boden bildet die Grundlage für die auf ihm wachsenden Erzeugnisse - und somit für eine erfolgreiche Landwirtschaft. Damit diese Erzeugnisse wachsen können, braucht es Energie. Und die Quelle für alle organische Energie ist die Sonne.

Ihre Energie in Form von Licht wird von Pflanzen durch Photosynthese biologisch gespeichert. Sie geben diese Energie bereits zu Lebzeiten über ihre Wurzeln in Form von organischen Verbindungen - den sogenannten Exudaten - und am Ende ihres Lebenszyklus durch Zerfalls- und Mineralisationsprozesse an den Boden ab.

Regenerative Betriebe maximieren auf ihren Flächen daher die Lichtausbeute und die Effizienz der Photosynthese so weit wie möglich. Sie erhöhen die Netto- Primärproduktion von Biomasse und speisen so mehr Energie in die lokalen Ökosysteme und in die Nahrungskette. (Abb. 1).

Regenerative Pflanzenbaubetriebe

Regenerative Pflanzenbaubetriebe verdichten ihre Pflanzendecke, indem sie auf eine diverse Mischung von Pflanzen setzen und Grünbrücken zwischen den Hauptkulturen schaffen. Um dies zu erreichen, wenden sie eine oder mehrere der folgenden Praktiken aus der regenerativen Landwirtschaft an:

- Zwischenfruchtanbau: um die Photosynthese zwischen zwei Hauptkulturen aktiv zu halten

- Intercropping, (einschließlich Untersaat, Relay-cropping und Agroforstwirtschaft), um die Lichtausbeute innerhalb einer Parzelle zu maximieren und die Abdeckung bei Pflanzen nach der Ernte zu gewährleisten

- Mulchen zum Schutz und zur Ernährung des Bodens, wenn keine lebende Abdeckung möglich ist (Abb. 4)

- Mischkulturen (Zwischen- und Hauptfrüchte) zur Optimierung der Licht- und Nährstoffnutzung bei gleichzeitiger Erhöhung der klimatischen Widerstandsfähigkeit der Pflanzen

- Oberflächliche Bodenbearbeitung bis hin zur Direktsaat (no till), um die Porosität und das Funktionieren des Bodenökosystems, insbesondere der Rhizosphäre, langfristig zu gewährleisten

- Steuerung des Pflanzenmikrobioms und Optimierung der Pflanzenernährung zur Beseitigung von Hindernissen für die Photosyntheseaktivität

Eine aufbauende Landwirtschaft basiert auf Bodenfruchtbarkeit.

Die kombinierte Anwendung dieser Praktiken hängt vom lokalen Kontext ab. Ein Beispiel: Die Aussaat von Zwischenfrüchten im Sommer nach der Ernte ist ein Grundpfeiler regenerativer Anbausysteme, solange Feuchtigkeit im Boden vorhanden ist (Abb. 3). Wenn diese Bedingungen selten eintreten, wird stattdessen die Untersaat bevorzugt (Abb. 4).

Gleichzeitig werden die folgenden Ergebnisse für das Agrarökosystem erzielt:

mehr Artenvielfalt: mehr Lebensraum, weniger/keine Pestizide,

besserer Wasserkreislauf und geringer Bodenerosion: Wasser wird in der Landschaft zurückgehalten oder versickert langsam,

bessere Wasserqualität: minimaler/kein Nährstoffverlust, weniger/kein Einsatz von Pestiziden und

mehr gespeicherter Kohlenstoff: Erschließen Sie sich eine neue Einkommensquelle in dem Sie Kohlenstoff langfristig im Boden binden. Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind, sprechen Sie uns an. Gemeinsame finden wir die richtige Zertifizierung für Ihren Betrieb.

Der regenerative Tierhaltungsbetrieb

Die Prinzipien sind die gleichen, alles beruht auf der Interaktion zwischen Boden und Pflanze. Dennoch kommt der regenerativen Tierhaltung eine Schlüsselrolle zu. Die regenerative Haltung von Nutztieren wirkt sich positiv auf viele Faktoren aus:

Boden- und Pflanzenmikrobiom: Animpfen von nützlichen Mikroorganismen durch direkten Stuhlgang auf der Parzelle oder durch Mist/Gülle, die sorgfältig behandelt werden, um die nützlichen Mikroorganismen gegenüber den schädlichen zu begünstigen.

Nährstoffkreislauf: Beschleunigung der Zersetzung von Pflanzenmaterial und Ausgleich des Nährstoffverhältnisses C:N:P:S durch Pansenarbeit und/oder Ergänzung der Gülle mit gezielten Nährstoffzusätzen.

Gesünderes Pflanzenwachstum: Verjüngung des Pflanzengewebes und Struktur der Pflanzendecke, die die Effizienz der Lichtnutzung und die Nettoprimärproduktivität erhöht.

Bodenaufbau: Wird besser strukturiert durch die dichten Wurzelsysteme gesunder Gräser und ihr Rhizobiom, das durch ihre Exsudate gespeist wird.

Fruchtfolge: Durch die Integration von Gräsern und Leguminosen in die Fruchtfolge wird die Bodengesundheit gefördert.

Wie lautet also die Definition?

Regenerative Landwirtschaft ist ein ergebnisorientierter Ansatz für die Landwirtschaft, welche losgelöst von etablierten Dogmen funktioniert. Sie kennt keine Patentrezepte und entwickelt kontextspezifische Praktiken, die auf Ergebnis- und Wirkungsmessungen basieren. Regeneration ist ein Prozess der ständigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Verbesserung der Gesundheit unserer Betriebe, Gemeinschaften und Agrarökosysteme.

Die Hürden von regenerativer Landwirtschaft.

Wenn regenerative Landwirtschaft tatsächlich so gut sein soll, warum wird sie dann noch so selten praktiziert?

Regenerative Landwirtschaft ist ein Prozess. Um möglichst gute Ergebnisse zu erzielen, braucht es sorgfältige Planung, Anpassungsvermögen und gerade zu Anfang auch Unterstützung. Denn zu Anfang ist nicht jeder Betrieb in der Lage (oder gewillt) seine bisherigen Betriebspraktiken zu hinterfragen – häufig mangelt es bereits an der nötigen Zeit, um sich das nötige Know-How anzueignen.

Abschließend bleibt festzuhalten: “Die” regenerative Landwirtschaft gibt es nicht. Aber richtig angewendet bieten die Praktiken aus regenerativ wirtschaftenden Betrieben viele Vorteile. Um ein tieferes Verständnis in das Konzept der regenerativen Landwirtschaft zu erhalten, lohnt sich ein Blick in die Veröffentlichungen der Europäischen Allianz für Regenerative Landwirtschaft (EARA).

Wenn Sie erfahren wollen, wie regenerative Landwirtschaft in Ihrer Organisation angewendet werden kann, schreiben Sie uns unter kontakt@agsynergie.de!

Dazu drehen die Betriebe vor allem an folgenden drei Stellschrauben:

Der Dauer der Bepflanzung der Bodendecke.

Der Dichte, Fläche, Höhe und Tiefe der Bepflanzung der Bodendecke.

Der photosynthetische Aktivität der Bepflanzung.

Nährstoffe werden im System gehalten und recycelt (-50% P & N-Verlust), Stickstoff wird durch Leguminosen und freie N-fixierende Mikroorganismen eingebracht → dies führt zu besseren Erträgen und geringerem Düngerbedarf.

Die Bodenstruktur wird verbessert, wodurch die Notwendigkeit der Bodenbearbeitung verringert wird → was zu besseren Erträgen, bis zu 70% geringerem Kraftstoffverbrauch und bis zu 60% weniger Traktorzeit führt.

Die organische Substanz im Boden nimmt zu und speichert mehr Wasser → was zu höheren Erträgen und geringerem Bewässerungsbedarf führt.

Die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen Schädlinge und Krankheiten nimmt zu → es steigen Erträge, während weniger Pflanzenschutzkosten (-50% Insektizide) und weniger Traktorstunden anfallen.

Bei steigenden Erträgen und sinkenden Kosten ist eines klar: Durch regenerative Landwirtschaft profitiert auch die Betriebskasse der Landwirte. Wie sehr? Die Rückmeldungen der Experten und Landwirte reichen von 100-300 EUR/ha.

Auf diese Weise wurden folgende Ergebnisse erzielt:

Abb. 1. Kreislauf der organischen Substanz im Boden.

Abb. 2. Kartoffeldämme unter Wicken-Roggen-Mulch. © Urs Mauk

Abb. 3. Gemischte Zwischenfrüchten 10 Arten © Yann Boulestreau

Abb. 4. Untersaat von Klee in Mais © Urs Mauk

Unsere Mission

Zukunftssichere Landwirtschaft für nachhaltige Entwicklung.

KONTAKT

Newsletter abonnieren

© 2024. All rights reserved.

RECHTLICHES